第1单元 繁荣、不平等和生态极限

1.2 历史的“曲棍球棒”

自伊本·白图泰生活的时代以来,全球生活水平显著提高,但不同国家的提升幅度差异巨大。

聆听黛安娜·科伊尔讲解GDP指标的优点与局限。你可以在《经济2.0:宏观经济学》一书中了解GDP的计算方法。为了比较各国在不同时期的平均生活水平,经济学家使用购买力平价(purchasing power parity,PPP)这一概念来处理商品和服务价格的差异。PPP是一种价格指数,衡量了相较于给定年份某一参照国的物价水平(如2011年美国的物价水平),在其他国家和年份购买同一篮子商品和服务的成本差异。

- 国内生产总值(gross domestic product,GDP)

- 衡量给定时期内经济中商品和服务的总产出水平。这一指标将同一国家范围内所有企业、非营利组织和政府机构所生产的所有产出加总至一个单一数值,并且确保没有重复计算。家庭生产的产品如果经由市场出售,则该部分产出也将被计入GDP。GDP可以按月份、季度或年度进行测度。

图1.1仅展示了故事的一面。为了比较各国的生活水平,我们首先从一个名为国内生产总值(GDP)的度量指标谈起。GDP衡量的是一个国家在一年内的总产出水平,因此我们可以将GDP称为一个国家或地区的“产出”。正如经济学家黛安娜·科伊尔(Diane Coyle)所述,GDP涵盖了“经济中的所有一切,从钉子到牙刷、拖拉机、鞋子、理发、管理咨询、街道清扫、瑜伽教学、盘子、绷带、书籍以及其他成千上万的服务和产品”。1这些产品和服务都以它们的市场价值加总在一起,就能得到总产出水平,也即对应着全国所有人的总收入水平。随后我们将GDP数值除以总人口,就能得到衡量平均收入或平均“生活水平”的指标——人均GDP。(这里有一些重要内容暂未提及,我们将在本节的扩展内容中进一步讨论)

在图1.1中,每条线的高度表示横轴所示时间下平均生活水平的估计值。例如,你可以看到,在14世纪,意大利的生活水平比图中任何其他国家都要高。

历史的“曲棍球棒”

图1.1 历史的“曲棍球棒”:六个国家的人均国内生产总值(1000—2018年)。

Stephen Broadberry. 2021. ‘Accounting for the great divergence: recent findings from historical national accounting’.; Total Economy Database.; S. N. Broadberry, B. Campbell, A. Klein, M. Overton, and B. van Leeuwen, B. 2015. British Economic Growth, 1270–1870. Cambridge: Cambridge University Press.; S. Broadberry, H. Guan, and D. Li. 2018. ‘China, Europe and the Great Divergence: A Study in Historical National Accounting’ Journal of Economic History 78: pp. 955–1000.; J. P. Bassino, S. Broadberry, K. Fukao, B. Gupta, and M. Takashima, M. 2019. ‘Japan and the Great Divergence, 730–1874’ Explorations in Economic History 72: pp. 1–22.; S. Broadberry, J. Custodis, and B. Gupta, B. 2015. ‘India and the Great Divergence: An Anglo-Indian Comparison of GDP per Capita, 1600–1871’ Explorations in Economic History 55: pp. 58–75.; P. Malanima. 2011. ‘The Long Decline of a Leading Economy: GDP in Central and Northern Italy, 1300–1913’. European Review of Economic History 15: pp. 169–219.; S. Broadberry and L. Gardner. 2022. ‘Economic Growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence From Eight Countries’. Explorations in Economic History 83: 101424.

注: 历史数据在不断完善中,图1.1为所示六个国家提供了最准确的数据。互动图表提供了更多国家来自另一数据来源的人均国内生产总值信息。

我们将这些图形称为“曲棍球棒式曲线”,因为它们的形状与曲棍球棒相近。

截至2018年,根据人均国内生产总值的测算结果,日本人的平均生活水平是印度人的六倍。日本的收入水平几乎与英国相当,这与14世纪时的情况相似;但同时,美国(图中未显示)的收入水平更高,而挪威(同样未显示)的收入水平则相较美国更胜一筹。

对于1300年之前的年份,我们能够获得的数据信息非常有限。例如,我们只有1000年、1090年和1120年中国GDP的估算值,因此上图是通过直线连接这些数据点绘制而成的。

我们之所以能够绘制图1.1,得益于安格斯·麦迪森(Angus Maddison)的大量工作。他将毕生精力用于寻找稀缺的历史数据,以便对一千多年间人们的生活水平进行有意义的比较。图1.1展示的是经济史学者对国内生产总值的最新估算结果。这本书将向你展示,所有经济学研究的出发点都是这类关于世界各个地区及其居民的数据。

历史的“曲棍球棒”并非出现在所有国家,并且即便存在这一变化趋势,其具体形状在不同国家也有所不同。在英国,“曲棍球棒”的弯曲部分不那么陡峭,增长大约开始于1650年;而在日本,这一弯折则更为尖锐,出现在1870年左右。在中国和印度,“曲棍球棒”的弯折出现得更晚。当西欧国家开始进入“经济起飞”阶段时,这两个国家的生活水平还出现了下降,直到20世纪后半叶才出现拐点。

对于包括中国和印度在内的一些经济体,在摆脱殖民统治或欧洲国家干预前,人民生活水平并未出现显著改善。

图1.1还表明,在大部分历史时期,人们的生活水平并未持续增长;而当经济持续增长的趋势出现时,它在各国开始的时间也不尽相同,进而导致世界上不同国家之间的生活水平差异巨大。自20世纪末以来,印度和中国等“后起之秀”逐渐开始追赶更为富裕的国家,但在另一些国家,“曲棍球棒”尚未显现出向上的弯折。

统计学家汉斯·罗斯林(Hans Rosling)制作了一段生动有趣的视频,展示了为什么一些国家比其他国家更早实现了财富增长和健康改善。

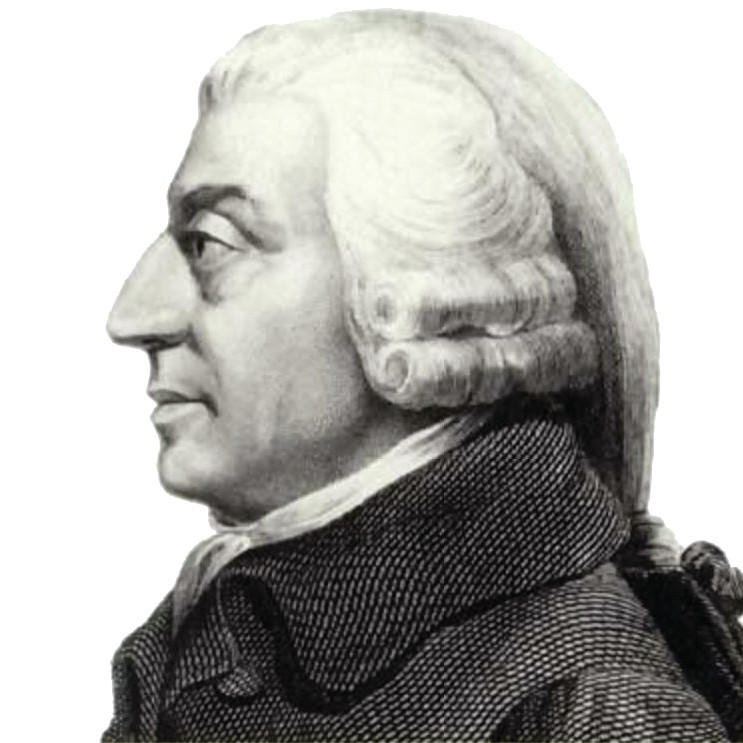

为什么在过去的三个世纪,一些国家实现了繁荣,而另一些国家却未能如此,已经成为经济学家们提出过的最重要的问题之一,关于这一问题的探索最早可以追溯到经济学的鼻祖亚当·斯密(Adam Smith)。他将自己最重要的著作命名为“国民财富的性质和原因的研究”(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,即“国富论”)。2你可以在“伟大的经济学家”专栏中阅读更多关于亚当·斯密的内容。

伟大的经济学家 亚当·斯密

亚当·斯密(1723—1790)以“现代经济学之父”的美名被世人铭记。他生前丧父,由母亲一人在苏格兰抚养长大,随后前往格拉斯哥大学学习哲学。格拉斯哥是当时苏格兰启蒙思想和殖民贸易的重要中心,两者都影响了斯密对于经济的理解。后来斯密受聘陪伴巴克卢公爵游历欧洲,在法国图卢兹时,“无所事事”的生活状态驱使斯密“写一本书来打发时间”。这本书最终于1776年以《国民财富的性质和原因的研究》(以下简称《国富论》)的名字出版,成为最著名的经济学著作。

在这本书中,斯密问道:日常生活中存在着大量互不相识且分散各处的生产企业、运输企业、销售企业和消费者,经济社会是通过什么方式将这些不同成员的经济活动协调一致?他的一个大胆猜测是,经济社会的运行秩序可以自发形成,无需任何人或任何组织有意识地营造和维持。这一观点对当时政治经济组织的固有观念形成了巨大冲击,因为他们曾坚信良好社会秩序只能来自统治者施加的约束和管教。

更为激进的是,斯密认为这种社会经济秩序可以在个人追求自身利益的过程中自发形成。他在书中写道:“我们期望的晚餐不是来自屠夫、酿酒师、面包师的恩惠,而是出自他们对自己利益的打算。”

除此之外,斯密还在该书中介绍了“看不见的手”,这是经济学说史上最经久不衰的比喻之一。他写道,商人“只关心自己的利益。在这种场合,就如同在其他许多场合一样,他都被一只看不见的手所牵引,去促成一个并非他本意想要达到的结果。也并不是说事非出于其本意,就往往对社会有害。较之有意为之,他在追求自身利益的过程中,往往能够更有效地促进社会福利增进”。他还补充道:“除了乞丐,没有人主要依附于同胞的恩惠生活。”

斯密的另一思想精髓是劳动分工。他认为劳动分工能够提升社会生产力,但同时劳动分工的程度也受到“市场范围”的制约。斯密在一个关于制针工厂的著名段落中说明了这个理念。根据斯密的记录,一个10人的制针厂,每个人根据充分的专业分工分别负责18道工序中的一个或两个,一天可以生产出近五万枚针;而“如果由每位工人各自独立完成所有工序,他们中任何一个人每天所生产的针不会超过20枚,甚至可能一枚针都做不出来”。

但是由专业分工方式得到的如此大量的针只有向外运输才能找到足够多的买家。因此,通航运河的建设和国际贸易的扩张提高了劳动分工的程度。并且在经济扩张的良性循环中,由此产生的繁荣本身又扩大了“市场范围”。

虽然斯密强调追求个人利益对社会经济秩序和社会财富积累的积极作用,但他并不认为人类行为仅仅受利己主义所驱动。事实上,在《国富论》一书问世17年前,他就出版了一本有关人类道德行为的专著,名为《道德情操论》。3

他也意识到市场经济体系存在着不足和缺陷,尤其是卖家们可能会联合起来以避免相互竞争。他在书中写道:“同行业的人即使是为了娱乐和消遣也很少见面,但他们谈话的结果往往是对公众不利的阴谋,或是共同提高价格的诡计。”斯密以此剑指那些政府保护的垄断企业,例如东印度公司。这家公司不仅控制了印度和英国之间的贸易活动,还管治着英国在印度的大部分殖民地。

和同时代人一样,他支持政府应当保卫国家以拒外敌,并通过警察和司法体系维持社会正义。他还提倡政府投资于教育和桥梁、道路、运河等公共工程建设。

问题1.1 选择正确的表述(多选题)

阅读以下关于亚当·斯密观点的表述,选择其中的正确选项。

- 亚当·斯密同意其同代人的观点,即政府应当保证国家免受外敌侵害,并通过建立警察和司法体系捍卫正义。同时他还主张政府应投资于教育和公共工程建设。

- 亚当·斯密意识到市场体系存在一定缺陷,尤其是当卖家合谋(“联合起来”)形成市场垄断力量的时候。

- 亚当·斯密不认为自利是经济主体的唯一行为动机。他在1759年出版的《道德情操论》中介绍了有关人类道德行为的内容。

- 这一陈述表达了亚当·斯密“看不见的手”的观点:“我们期望的晚餐不是来自屠夫、酿酒师、面包师的恩惠,而是出于他们对自己利益的打算。他们被一只看不见的手引导着去促成一个并非他意图达到的结果。”

-

Diane Coyle. 2014. GDP: A Brief but Affectionate History. Princeton, NJ: Princeton University Press. ↩

-

Adam Smith. (1776) 2003. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. New York, NY: Random House Publishing Group. ↩

-

Smith, Adam. 1759. The Theory of Moral Sentiments. London: Printed for A. Millar, and A. Kincaid and J. Bell. ↩

-

Jennifer Robison. 2011. ‘Happiness Is Love – and $75,000’. Gallup Business Journal. Updated 17 November 2011. ↩