Unidad 1 Prosperidad, desigualdad y límites planetarios

1.2 El palo de hockey de la historia

El nivel de vida ha subido drásticamente en todo el mundo desde la época de Ibn Battuta, pero en unos países mucho más que en otros.

Escucha a Diane Coyle hablar de los beneficios y las limitaciones de medir el PIB. En La economía 2.0: macroeconomía explicaremos cómo se calcula el PIB. Para comparar el nivel de vida medio entre países y a lo largo del tiempo, se usa el concepto de paridad del poder adquisitivo (PPA), que tiene en cuenta las diferencias en los precios de bienes y servicios. La PPA es un índice de precios que cuantifica y compara lo que cuesta comprar la misma cesta de bienes y servicios en un país y en otro de referencia en un año en particular, como Estados Unidos en 2011.

- producto interior bruto (PIB)

- Medida del valor de mercado de la producción de bienes y servicios finales de una economía en un periodo determinado. El PIB combina en una sola cifra todos los resultados (o la producción) de empresas, instituciones sin ánimo de lucro y organismos públicos dentro del territorio de un gobierno. Para evitar que se contabilice dos veces, no incluye la producción de bienes intermedios que son factores utilizados para la producción final. La producción de los hogares forma parte del PIB si se vende. El PIB se mide por meses, trimestres o años.

La figura 1.1 nos cuenta solo una parte de la realidad. Para comparar el nivel de vida en cada país, empezamos con una medida llamada producto interior bruto (PIB). El PIB es una forma de medir lo que se ha producido durante un año en un país determinado. Nos referimos al PIB como el producto de un país. La economista Diane Coyle dice que el PIB «lo suma todo, desde clavos hasta cepillos de dientes, tractores, zapatos, cortes de pelo, consultoría de gestión empresarial, limpieza de calles, clases de yoga, platos, vendas, libros y los millones de servicios y productos que hay en la economía».1 Todo ello se cuenta a su valor de mercado, lo que nos da la producción total, que también se corresponde a la renta total (o los ingresos totales) de todos los habitantes del país. Si dividimos el PIB entre la población total, la cifra resultante —PIB per cápita o renta per cápita— nos sirve para medir la renta media o «nivel de vida». (Aquí hemos dejado de lado algunos aspectos importantes, que trataremos en la ampliación incluida en el final de esta sección).

En la figura 1.1, la altura de cada línea representa una estimación del nivel de vida medio en la fecha señalada en el eje horizontal. Se observa, por ejemplo, que en el siglo XIV el nivel de vida era más alto en Italia que en cualquier otro de los países de los que tenemos datos.

El palo de hockey de la historia

Figura 1.1 El palo de hockey de la historia: producto interior bruto per cápita en cinco países (1000–2018).

Stephen Broadberry. 2021. «Accounting for the great divergence: recent findings from historical national accounting»; Total Economy Database.; S. N. Broadberry, B. Campbell, A. Klein, M. Overton, and B. van Leeuwen, B. 2015. British Economic Growth, 1270–1870. Cambridge: Cambridge University Press.; S. Broadberry, H. Guan, and D. Li. 2018. «China, Europe and the Great Divergence: A Study in Historical National Accounting» Journal of Economic History 78: pp. 955–1000.; J. P. Bassino, S. Broadberry, K. Fukao, B. Gupta, and M. Takashima, M. 2019. «Japan and the Great Divergence, 730–1874». Explorations in Economic History 72: pp. 1–22.; S. Broadberry, J. Custodis, and B. Gupta, B. 2015. «India and the Great Divergence: An Anglo-Indian Comparison of GDP per Capita, 1600–1871». Explorations in Economic History 55: pp. 58–75.; P. Malanima. 2011. «The Long Decline of a Leading Economy: GDP in Central and Northern Italy, 1300–1913». European Review of Economic History 15: pp. 169–219.; S. Broadberry and L. Gardner. 2022. «Economic Growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence From Eight Countries». Explorations in Economic History 83: 101424.

Nota: Los datos históricos se mejoran continuamente; en la figura 1.1 se incluyen los más precisos que hay disponibles para los seis países mostrados. En el gráfico interactivo, se dispone de fuentes de datos alternativas para muchos más países.

A estos gráficos los llamamos curvas de palo de hockey por su semejanza con la forma del palo de hockey sobre hielo.

En 2018, según este índice, en Japón las personas estaban seis veces mejor, en promedio, que en India y tenían casi el mismo nivel de riqueza que las de Gran Bretaña, como ya sucedía en el siglo XIV. Sin embargo, en Estados Unidos (no mostrado en la figura) el nivel era incluso más alto y en Noruega (que tampoco se muestra) más alto aún.

Antes de 1300, existen muy pocos datos. Por ejemplo, disponemos de estimaciones del PIB de China solo en 1000, 1090 y 1120, por lo que el gráfico conecta esos puntos de datos con líneas rectas.

El gráfico de la figura 1.1 es posible gracias al trabajo de Angus Maddison, que dedicó su vida laboral a encontrar los escasos datos que existen para hacer comparaciones útiles sobre la vida de la gente a lo largo de más de 1000 años. En la figura se reflejan estimaciones más recientes elaboradas por historiadores de la economía. Este libro pone de relieve que el punto de partida de la economía como campo de estudio son datos como estos sobre las regiones del mundo y sus habitantes.

El palo de hockey de la historia no se da en todos los países y, cuando lo hace, tiene una forma diferente para cada uno. La inflexión que experimenta la curva es más suave en el caso de Gran Bretaña, cuyo crecimiento empezó en torno al año 1650, mientras que es más abrupta en el de Japón, donde comenzó alrededor de 1870. En China e India, el nivel de vida disminuyó durante el periodo en que el crecimiento despegaba en los países de Europa occidental y la inflexión se produjo mucho más tarde, en la segunda mitad del siglo XX.

En algunas economías, incluidas las de China e India, no hubo mejoras sustanciales en el nivel de vida de la gente hasta que obtuvieron la independencia del poder colonial o de la interferencia de las naciones europeas.

- India: El PIB per cápita cayó un tercio entre 1600 y 1870, cuando el dominio colonial británico fue en aumento.

- China: Sufrió un descenso parecido en los siglos XVIII y XIX, cuando algunas naciones europeas controlaron su política y su economía. En otro tiempo, su riqueza había sido mayor que la de Gran Bretaña, pero hacia mediados del siglo XX el PIB per cápita chino equivalía a un 7 % del británico.

- Latinoamérica: Ni durante el periodo colonial español ni después de la independencia, obtenida por la mayoría de los países latinoamericanos a principios del siglo XIX, experimentaron nada que se parezca al ascenso en nivel de vida del palo de hockey que sí reflejan los países de la figura 1.1.

- Nigeria: Este país ilustra un caso (de muchos) en que la renta per cápita se mantiene o crece poco antes de la independencia de 1960 y presenta un crecimiento limitado después.

La figura 1.1 también refleja que, durante gran parte de la historia, el nivel de vida no creció de forma sostenida. Cuando hubo crecimiento duradero, comenzó en momentos distintos en cada país, lo que ocasionó grandes diferencias en el nivel de vida entre unos países y otros. Desde finales del siglo XX, países «rezagados» como India y China han ido recuperando terreno con las naciones más ricas, pero en otros aún no ha comenzado el ascenso del palo de hockey.

Este ameno vídeo elaborado por el estadístico Hans Rosling muestra cómo algunos países progresaron en riqueza —y en salud— mucho antes que otros.

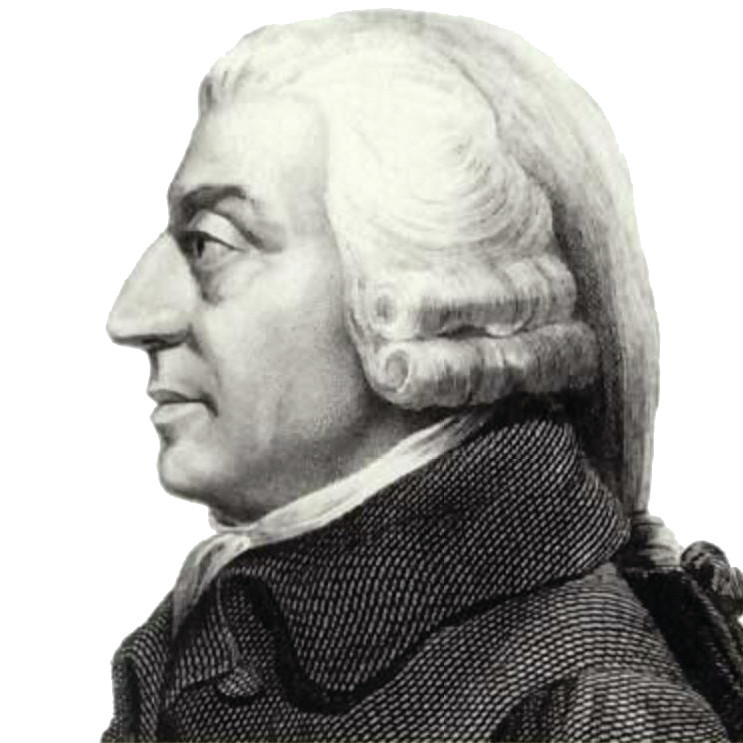

Comprender cómo unos países han prosperado, y otros no, durante los tres últimos siglos es una de las preguntas más importantes que se han hecho los economistas, empezando por Adam Smith, uno de los fundadores de este campo de estudio. Publicó su libro más importante bajo el título de Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, si bien es más conocido simplemente por La riqueza de las naciones.2 Hay más información en el apartado «Grandes economistas» dedicado a Adam Smith.

Grandes economistas Adam Smith

Adam Smith (1723–1790) es considerado el fundador de la economía moderna. Lo crio su madre viuda en Escocia y estudió filosofía en la Universidad de Glasgow, que era un importante centro del pensamiento de la Ilustración y también del comercio colonial, factores ambos que influyeron en su forma de entender la economía. Viajó por Europa y, estando en Toulouse (Francia), se quejó de que tenía «muy poco que hacer», así que empezó a «escribir un libro para pasar el tiempo», el cual llegaría a convertirse en el libro de economía más famoso.

En La riqueza de las naciones, publicado en 1776, Smith se preguntó: ¿Cómo puede la sociedad coordinar las actividades independientes de un gran número de actores económicos (productores, transportistas, vendedores, consumidores), que casi nunca se conocen entre sí y están repartidos por el mundo? Su radical respuesta fue que la coordinación entre esos actores podría surgir de forma espontánea, sin que ninguna persona o institución intentara crearla o mantenerla deliberadamente. Eso desafiaba los conceptos precedentes de la organización política y económica, en la que los gobernantes imponían orden sobre sus súbditos.

Más radical aún fue su idea de que eso podía llegar a pasar como resultado de que los individuos actuasen en su propio interés: «No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio», escribió.

También en La riqueza de las naciones, Smith introdujo una de las metáforas más imperecederas de la historia de la economía: la de la mano invisible. El empresario, escribió, «busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo». Y añadió: «Solo un mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos».

Entre las aportaciones de Smith está la idea de que una fuente importante de prosperidad pasa por la división del trabajo, o especialización, y de que esta está limitada a su vez por la «extensión del mercado». Smith ilustró esta idea en un famoso pasaje sobre una fábrica de alfileres, donde diez hombres, cada uno especializado en una o dos de las 18 operaciones distintas implicadas, podrían producir 50 000 alfileres al día. Pero «si todos hubieran trabajado independientemente y por separado […] es imposible que cada uno fuese capaz de fabricar veinte alfileres por día, y quizás no hubiesen podido fabricar ni uno».

Pero semejante cantidad de alfileres solo encontrarían comprador si se vendieran lejos de su lugar de fabricación. De ahí que la especialización se viese favorecida por la construcción de canales navegables y la expansión del comercio exterior. Y la misma prosperidad resultante amplió la «extensión del mercado», en un ciclo virtuoso de expansión económica.

Smith no creía que el interés propio fuera la única motivación de las personas. Diecisiete años antes de La riqueza de las naciones, había publicado un libro sobre el comportamiento ético, titulado La teoría de los sentimientos morales.3

También entendió que el sistema de mercado tenía algunos fallos, en especial si los vendedores se asociaban para evitar competir unos con otros. «Es raro que se reúnan personas del mismo negocio», escribió, «aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios».

En concreto se dirigía contra los monopolios protegidos por los gobiernos, como la Compañía Británica de las Indias Orientales, que no solo controlaba el comercio entre India y Gran Bretaña, sino que también administraba gran parte de la colonia allí.

Convenía con sus contemporáneos en que un gobierno debería proteger su nación de los enemigos exteriores y garantizar la justicia mediante la policía y el sistema judicial. También defendía la inversión pública en enseñanza y en obras públicas, como puentes, carreteras y canales.

Pregunta 1.1 Elige las respuestas que sean correctas

Lee los siguientes enunciados sobre Adam Smith y elige los que sean correctos.

- Convenía con sus contemporáneos en que el Estado debía proteger la nación de los enemigos exteriores y garantizar la justicia mediante la policía y el sistema judicial, y también defendía la inversión del Estado en educación y obras públicas.

- Adam Smith entendía que el sistema de mercado tenía algunos defectos, en especial cuando los vendedores actuaban en connivencia para crear poder de mercado.

- No creía que el interés propio fuese la única motivación de los agentes económicos y escribió sobre el comportamiento ético en La teoría de los sentimientos morales, publicado en 1759.

- Este enunciado refleja la idea de la «mano invisible» de Adam Smith: «No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio; una mano invisible los conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos».

-

Coyle, Diane. 2014. GDP: A Brief but Affectionate History. Princeton, NJ: Princeton University Press [El producto interno bruto. Una historia breve pero entrañable, trad. cast. de Ignacio Perrotini Hernández, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2017]. ↩

-

Smith, Adam. (1776) 2003. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Nueva York, NY: Random House Publishing Group [La riqueza de las naciones, trad. cast. de Carlos Rodríguez Braun, Madrid: Alianza Editorial, 2011]. ↩

-

Smith, Adam. 1759. The Theory of Moral Sentiments. Londres; Printed for A. Millar, and A. Kincaid and J. Bell [La teoría de los sentimientos morales, trad. cast. de Carlos Rodríguez Braun, Madrid: Alianza Editorial, 2013]. ↩

-

Robinson, Jennifer. 2011. «Happiness is Love - and $75,000». Gallup Business Journal. Actualizado el 17 de noviembre de 2011. ↩